各区人民政府,市人民政府各部门:

《市十五届人大五次会议1号议案办理工作方案》已经市人民政府同意,现印发给你们,请认真组织实施。

武汉市人民政府办公厅

2025年3月12日

市十五届人大五次会议1号议案办理工作方案

为高质量办好市十五届人大五次会议1号议案,特制订本方案。

一、工作目标

落实省委省人民政府和市委关于“强化以‘用’为导向科技创新供应链平台建设”工作要求,进一步拓展平台功能、优化地网体系、创新体制机制、强化政策引导,有效破解科技成果转化中的难点堵点痛点,推动科技创新和产业创新融合发展,更好把武汉科教人才优势转化为创新发展优势。

——科技创新供应链平台功能进一步优化。促进企业工商登记、经济数据、专利数据等资源共用共享,汇聚技术、人才、资金等各类需求5000条,线上精准匹配能力有效提升。

——成果转化服务能力进一步增强。优化科技网格服务体系,建设10家概念验证中心、20家中试平台,培育1000名技术经理人,技术合同成交额达到2700亿元。

——企业创新主体地位进一步突出。进一步完善科技企业梯度培育体系,规模以上高新技术企业突破3500家,新增国家级专精特新“小巨人”30家以上,打造国家科技战略力量武汉企业梯队。

——成果转化效率进一步提升。强化科技金融支撑,科技创新母子基金群规模不少于100亿元,科技型企业贷款余额突破4000亿元。重点成果项目库入库成果1000项以上,转化重大科技成果30项。

二、工作任务

(一)拓展平台功能,增强服务效能

1.强化创新资源集聚。加强与市公共数据等资源平台对接合作,促进企业工商登记、经济数据、专利数据等资源与科技创新供应链平台共用共享。加强与“汉融通”“汉企通”等平台互联互通,夯实科创领域公共数据底座。(牵头单位:市数据局,武汉投控集团;责任单位:市委金融办,市科技创新局、市经信局、市市场监管局,武汉金控集团、武汉人才集团)

2.丰富高质量科技源头供给。组织开展校企双进对接活动,收集具有市场前景的原创性成果、创新性技术,推动科研人员、专利成果、关键技术上平台,有效解决企业创新需求。采集并集中展示大科学装置前沿研究成果。对接湖北实验室等高能级创新平台,加大成果供给和宣传力度。(牵头单位:市科技创新局;责任单位:市发改委、市教育局、市经信局,相关区人民政府)

3.提升平台创新能级。推进武汉产业创新发展研究院深度参与科技创新供应链建设,推动武汉量子技术研究院、武汉光化学技术研究院等新型研发机构创新资源上“链”集聚,精准对接创新需求。(牵头单位:市科技创新局;责任单位:市发改委、市经信局,相关区人民政府)

4.提升平台智能服务水平。引入人工智能大模型,优化平台资源智能匹配算法,提升线上精准匹配能力。迭代升级平台功能,优化智能问答功能,增强平台交互性。加强平台数据保护,提升安全性。(牵头单位:武汉投控集团;责任单位:市科技创新局,武汉人才集团)

(二)建好地网体系,精准对接供需

1.发挥科技网格服务体系实效。优化“1+15+60”科技网格体系、“四个一”片区服务体系和“一长四员”网格支撑体系,组织科技网格员深入园区、企业,推动企业上平台、用平台,采集技术、人才、资金、场景等创新需求。开展供需对接,推动高校院所、服务机构积极响应并解决企业实际需求。(牵头单位:市科技创新局、武汉投控集团;责任单位:武汉人才集团,各区人民政府〈含开发区、长江新区、东湖风景区管委会,下同〉)

2.激发科技服务机构活力。组织优质创业辅导、技术转移、知识产权服务、财会服务、法律服务等专业机构加入平台,提供一站式、全流程科技服务。优化科技服务机构积分制度,扩大补助范围,引导科技服务机构主动开展对接服务。(牵头单位:市科技创新局,武汉投控集团;责任单位:市经信局、市司法局、市市场监管局,武汉人才集团,各区人民政府)

3.优化科技成果转化载体体系。围绕前沿领域和优势产业布局建设概念验证中心,组织开展一批概念验证项目。完善中试平台建设布局,引导中试平台向专业领域的综合性服务平台转变。(牵头单位:市科技创新局;责任单位:各区人民政府)

4.打造高素质技术经理人队伍。常态化开展技术经理人培训,培育1000名技术经理人。组织科技副总、科技特派员依托科技创新供应链平台采集企业技术需求,解决企业技术难题。(牵头单位:市科技创新局,武汉投控集团;责任单位:市经信局,武汉人才集团,各区人民政府)

(三)创新体制机制,打通创新堵点

1.完善科技企业梯度培育体系。实施“育苗计划”“跃升计划”“瞪羚计划”“引领计划”,开展“专精特新”壮大行动,支持科技型企业创新发展。(牵头单位:市科技创新局、市经信局;责任单位:各区人民政府)

2.促进创新链产业链协同发展。推进首批10家产业创新联合实验室提高建设运行质效,攻克制约产业发展的重大技术难题,打造一批产业链标志性创新项目。面向新兴、前沿和未来产业领域,新组建3家产业创新联合实验室。(牵头单位:市科技创新局、市经信局;责任单位:各区人民政府)

3.持续推进核心技术攻关和成果转化。实施10项科技重大专项,综合采用“揭榜挂帅”“定向委托”“赛马”等方式组织重大技术攻关。实施100项重点研发计划,推动人工智能、合成生物、6G等领域关键技术和前沿技术突破。深入实施高价值专利培育工程,持续布局建设专利导航实验区,市级以上高价值专利培育中心达35家。深入实施专利转化运用专项行动,推动具有实用价值的科技成果投入市场应用和产业化。(牵头单位:市科技创新局、市市场监管局;责任单位:市发改委、市经信局,各区人民政府)

4.强化科技成果登记管理。健全科技成果登记管理机制,面向社会常态化征集科技成果,分级分类建设概念验证项目库、中试项目库、重点成果项目库,作为种子期、天使期等投资基金拟投项目的重要来源。及时发布和展示相关科技成果,组织开展成果发布和路演活动。(牵头单位:市科技创新局,武汉投控集团;责任单位:市委金融办,武汉人才集团,各区人民政府)

(四)强化政策引导,激发创新活力

1.完善政企共投风险共担机制。发挥武汉基金、江城基金引导作用,加大对科技成果转化项目和种子期初创期企业的天使投资、创业投资力度。深化金融资产投资公司(AIC)股权直投试点,持续扩大AIC股权直投基金规模,聚焦早初期中小科技企业开展股权投资。(牵头单位:市财政局;责任单位:市委金融办,武汉投控集团、武汉金控集团,各区人民政府)

2.丰富科技金融产品信贷供给。建立企业创新积分系统,建立融资授信和风控体系,推广科技型企业知识价值信用贷款。依托东湖科技保险创新示范区创新科技保险产品,建立武汉市科技保险定制险种产品库,加大重点险种推广力度,科技保险在库品种不少于50个。(牵头单位:市委金融办,东湖开发区管委会;责任单位:市财政局,武汉金控集团,各区人民政府)

3.完善平台制度保障机制。组织企业在科技创新供应链平台发榜、科研人员揭榜开展技术攻关,择优给予揭榜攻关补贴。支持企业通过科技创新供应链平台提供应用场景解决方案。落实技术交易“四个有奖”,对在科技创新供应链平台上开展技术转移且符合条件的企业、高校院所、技术转移机构和技术经理人给予奖补。(牵头单位:市科技创新局;责任单位:各区人民政府)

4.营造良好创新生态。深入高校院所、科技园区和企业,组织开展科技创新供应链平台宣传推介活动,高水平举办60场“武创荟”系列科技成果转化活动。举办“武创源”颠覆性技术创新大赛、“英雄杯”创新创业大赛、产医融合对接会等品牌“赛会展”活动,营造良好创新创业氛围。(牵头单位:市科技创新局,武汉投控集团;责任单位:市经信局、市人社局、市卫健委,市科协、武汉人才集团,各区人民政府)

三、工作安排

(一)工作部署阶段(2025年3月)。制订办理工作方案,召开办理工作动员部署会,分解任务、明确责任。各承办单位结合职责细化任务,明确工作举措。

(二)办理落实阶段(2025年4月—10月)。各承办单位根据工作方案,扎实有序推进办理工作,每月报送办理工作简报,6月底前报送半年办理工作总结。适时邀请市人大常委会领导同志、市人大教科文卫委和市人大代表检查办理工作,根据市人大督办工作要求以及市人大代表意见和建议,进一步完善工作举措,推动办理工作落实。

(三)督促检查阶段(2025年11月—12月)。市人民政府分管副市长带队检查办理工作情况。各承办单位提交本单位1号议案办理工作情况总结,由市科技创新局负责形成1号议案办理工作年度总结,报送市人大常委会审议,并接受满意度测评。

四、工作要求

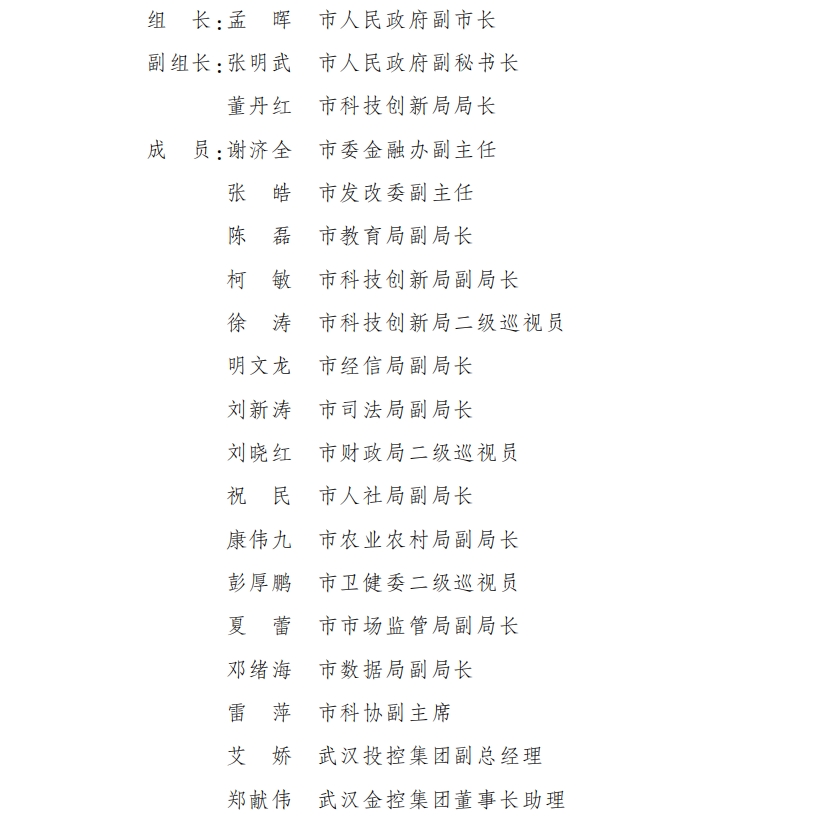

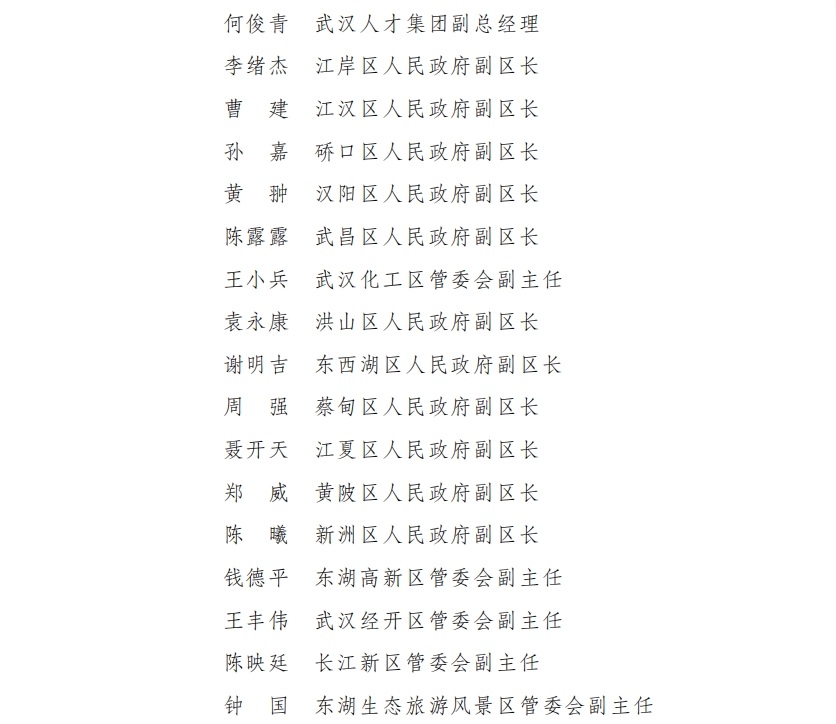

成立由市人民政府分管副市长任组长,市人民政府分管副秘书长、市科技创新局局长任副组长的1号议案办理工作领导小组(以下简称领导小组,具体成员名单附后)。领导小组办公室在市科技创新局办公,负责统筹推进办理工作,各办理单位明确1名处级干部为联络员。各办理单位明确责任部门、负责人和完成时限,认真推进办理工作落实。定期召开领导小组办公室会议,研究解决重大问题,定期向市人大常委会汇报工作进展情况,及时公开办理成效,接受群众监督。

市十五届人大五次会议1号议案

办理工作领导小组成员名单

领导小组办公室主任由董丹红同志兼任。领导小组成员如有变动,由成员单位接任工作的同志递补。办理工作结束后领导小组自动撤销。